III. Paläographie: Handschriften beschreiben, analysieren und interpretieren

Die Entwicklung der Schrift

Ihren Ausgangspunkt nimmt die Verschriftung deutscher Texte bei der lateinischen Schrift. Diese hat ihre Wurzeln im griechischen Alphabet. Ausgehend von Entwicklungen in der Antike, über das Mittelalter bis in die Neuzeit hinweg veränderte sich die Schrift. Dabei sind zwei Grundarten von Schrift zu unterscheiden, die bis heute existieren.

Aufgabe: Schreiben Sie folgenden Satz drei Mal ab, zunächst mit ihrer normalen Schrift, dann in Druckbuchstaben und abschließend in Schreibschrift: „Uns ist in alten mæren wunders vil geseit.“ Was fällt Ihnen auf?

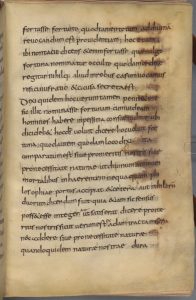

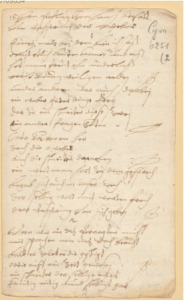

Abb. 2: links: Augustinus, De magistro, in: Rom, Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 515, f. 89v; rechts: Hans Sachs: Vom Ursprung der Weber, in: München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 6251(2.

Die Schrift lässt sich mit Bernhard Bischoff (1986, S. 72–75) in zwei Grundtechniken unterscheiden. Wie bei Druckbuchstaben, die auch Sie am Anfang Ihrer Schreibsozialisation gelernt haben, werden bei kalligraphischen Schriften die Buchstaben aus Einzelstrichen und –bögen zusammengesetzt. Dies ist etwa auch bei der karolinigischen Minuskel der Fall, die über Karl den Großen um 800 weite Verbreitung in Europa fand (Abb. 2, links). Bei Kursivschriften, wie der Schreibschrift, werden die Buchstaben dagegen verbunden und in möglichst einem Zug geschrieben, so etwa bei der Kurrentschrift, die sich im 16. Jahrhudnert durchzusetzen begann (Abb. 2, rechts) und die den Ausgangspunkt für unsere moderne Schreibschrift bildete. Wie Sie vielleicht bei Ihrer eigenen Handschrift gemerkt haben, gibt es dazwischen fließende Übergänge und Mischformen.

Schrift entwickelte sich häufig dadurch weiter, das die Buchstaben einer kalligraphischen Schrift kursiviert wurden oder umgekehrt. Eine zweite Entwicklungstendenz zeigt sich innerhalb einer Technik, etwa dadurch, dass die Proportionen von Buchstaben verändert wurden. Denken Sie an die Hilfslinien, mit denen Sie schreiben gelernt haben. Was würde passieren, wenn diese nicht mehr gleichmäßig verteilt wären? Was würde passieren, wenn Sie Buchstaben eher eckiger als runder schreiben würden (ein klassisches Beispiel: das runde oder einstöckige <ɑ> der meisten Handschriften im Gegensatz zum eckigeren, zweistöckigen <a>, das standardmäßig im Druck gesetzt wird)?

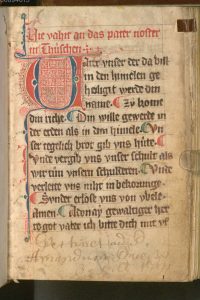

Diese beiden Tendenzen sind die Hauptmerkmale, die sich im Übergang der karolingischen Minuskel zu den gotischen Schrifttypen des Hoch- und Spätmittelalters vollzogen. Karin Schneider fasst die Entwicklung wie folgt zusammen:

„Das Schriftbild wird durch zunehmende Engerstellung der Schäfte, durch Streckung und eine stärkere Betonung der Vertikalen verändert; der Hauptakzent verlagert sich auf die senkrechten starken Schäfte, denen die horizontalen und diagonalen Nebenlinien als feinere Haarstriche untergeordnet werden. Es ist dies eine Entwicklung, deren Anfänge schon in der spätkarolingischen Minuskel zunehmend zu erkennen sind.

Das zweite wichtige Element ist die Brechung. Bögen und Halbbögen werden nicht mehr rund in einem einzigen Zug geschrieben, sondern aus Einzelstrichen winklig zusammengesetzt; das betrifft die Rundungen der Buchstaben c, e und o und die Bogenteile von a, b, d, h, p, q und s, die oberen Bögen von m und n, die unteren von u. Zur Bogenbrechung tritt die etwas komplexere Schaftbrechung auf der Zeile: die geraden Schäfte von h, i, k, l, m und n, die in der karolingischen Minuskel teilweise gerade oder abgeschrägte Endungen hatten, teilweise einen spitzwinklig oder horizontal angesetzten Fußstrich trugen, wurden nun häufig stumpfwinklig nach rechts unten umgebrochen. Die einfache Umbrechung entwickelt sich weiter zur doppelten Brechung.“ (Schneider 1999, 29–30)

Abb. 3: Vaterunser in gotischer Minuskel in München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 163, f. 1r.

Da sich einige Entwicklungen der Schrift recht gut zeitlich wie räumlich verorten lassen, können bestimmte Schriftarten dabei helfen, eine Handschrift zu datieren oder zu lokalisieren. Zweifelsohne braucht es bei jeder Handschrift Übung, um die Texte tatsächlich lesen zu können. Ein gutes Hilfsmittel sind Schreibtafeln, die einzelne Schriftarten auflisten, vgl. hierzu etwa die Darstellungen von Bischoff 1986, Schneider 1999 oder Brown 1990.