III. Paläographie: Handschriften beschreiben, analysieren und interpretieren

Einstieg

Auf den folgenden Abbildungen sehen Sie Handschriften aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Beschreiben Sie, welche Unterschiede Sie sehen können und halten Sie Ihre Beobachtungen schriftlich fest. Berücksichtigen Sie dabei scheinbare Nebensächlichkeiten unbedingt mit (Bsp.: Wo steht welcher Text auf einer Seite? Welche Farbe hat die Schrift? etc.).

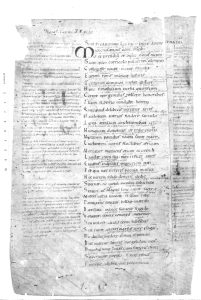

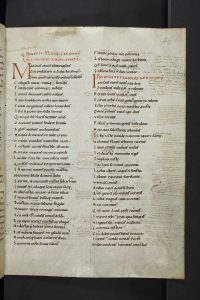

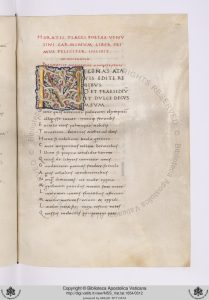

Abb. 1: Horaz, Carmina I,1 in (von links nach rechts): München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17320, Bl. 1 (ungebunden); Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. I 4, f. 46r; Rom, Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1654, f. 152r.

Historische Schriften können auf unterschiedlichen Ebenen beschrieben und analysiert werden, um letzten Endes tiefere Einblicke in die Geschichte eines Textes zu erhalten: Dazu gehört das Erkennen, Lesen und zeitliche Einordnen von Schriftformen zu erkennen, zu transkribieren und zeitlich einzuordnen, gehört dazu ebenso wie ihre Entwicklung im kulturellen und materiellen Kontext zu verstehen. Im Detail können darüber unterschiedliche Buchstabentypen unterschieden, Texte eventuell bestimmten Schreibern zugeordnet und regionale oder institutionelle Schreibtraditionen unterschieden werden.

Diese Aufgaben vereint die Paläographie, die Lehre von Entwicklung der Schrift. Sie ist eine grundlegende Hilfswissenschaft für die mediävistischen Literatur- und Geschichtswissenschaften, denn sie ermöglicht den Zugang zu handschriftlichen Quellen des Mittelalters. Indem sie Schriftformen systematisch untersucht, liefert sie nicht nur Datierungs- und Lokalisierungshilfen, sondern macht auch die Herstellung, Nutzung und Überlieferung von Texten sichtbar. Paläographie bildet damit einen unverzichtbaren Bestandteil der Arbeit mit mittelalterlichen Handschriften.

Grundlegendes

Im Folgenden sind einige Aspekte der Paläographie vorgestellt, die sich weiter auf die bereits gezeigten Handschriften (s.o.) beziehen, dabei aber getrennt Fragen der mittelhochdeutschen und der lateinischen Paläographie aufgreifen.

Paläographisch zu arbeiten, bedeutet in einem Schritt alle Beobachtungen festzuhalten: In der Münchner Handschrift ist der Haupttext, Horaz' erstes Carmen, einspaltig. Neben dem Schriftspiegel (der Bereich einer Handschrift, der den (Haupt-)Text enthält) und zwischen den Zeilen finden sich zusätzliche Kommentare. Die Leipziger Handschrift ist im Gegensatz zu den anderen Handschriften zweispaltig angelegt; zudem finden sich Überschriften in roter Tinte. Derartige Rubrizierungen (Hervorhebungen in roter Tinte) können auch im Nachhinein an Buchstaben in schwarzer Tinte hinzugefügt werden oder Unter- und Anstreichungen umfassen. In Münchner und Leipziger Handschrift sind die Initialien der einzelnen Gedichte farblich hervorgehoben. Dieser erste Buchstabe eines Text ist zwei bzw. drei Zeilen hoch. Weitaus kunstvoller ist die Initiale der Vatikanische Handschrift gestaltet. In allen drei Handschriften sind die einzelnen Verse abgesetzt, hinter dem ersten Buchstaben einer jeden Zeile ist ein kurzer Abstand, ein Spatium, gesetzt.

In der Vatikanischen Handschrift ist Horaz' Carmen ohne weitere Anmerkungen geschrieben, in der Münchner und Leipziger Handschriften finden sich viele Zusätze, die vom eigentlichen Haupttext grafisch abgesetzt sind. Diese Zusätze, die in der Regel korrigierende oder erläuternde Funktion haben, heißen Glossen. Diese können zwischen den Zeilen stehen, sogenannte Interlinearglossen, oder am Rand einer Seite, sogenannte Marginalglossen. Im Falle der Münchner Handschrift handelt es sich um eine eher gesamtheitliche Kommentierung des Ausgangstextes. Lassen sich solche festen Erläuterungen auf einen Urheber zurückführen oder werden sie als (relativ) beständiger Text überliefert, spricht man von Scholien. Der Übergang zwischen Glossen und Scholien ist dabei fließend.