II. Kodikologie: Aufbau und Materialität einer Handschrift

Lagen

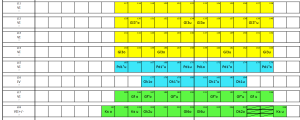

Während die einzelnen Papierblätter – mit Wasserzeichen versehen und in ihr vorgesehenes Format gebracht (Folio, Quart, Oktav etc.) – die kleinste Ebene in der Zusammenstellung eines Codex beschreiben, finden sich auf der nächstgrößeren Ebene die Lagen. Eine Lage entsteht durch das Aufeinanderlegen mehrerer, in der Mitte gefalteter Doppelblätter; nach dem Beschreiben des so entstandenen „heftförmig[en]“ Konvoluts an Blättern, werden diese in ihrer gefalteten Mitte, im sogenannten Falz, zusammengebunden und ergeben eine Lage.[13] Die Stärke einer Lage – also die Anzahl an Blättern, aus denen sie sich zusammensetzt – kann dabei variieren: Bei früh- und hochmittelalterlichen Pergamenthandschriften ist die gängigste Variante eine aus vier Doppelblättern bestehende Lage, was also acht Einzelblätter oder 16 zu beschreibende Seiten ergibt.[14]In diesem Fall spricht man von einem Quaternio.Mit der Einführung des Papiers, wobei es sich um einen dünneren Beschreibstoff als Pergament handelt, wurde ab dem 14. Jahrhundert der Sexternio geläufig – eine Lage bestehend aus sechs Doppelblättern.

Nach dem Beschreiben der Lagen wurde überdies nicht selten am Ende jeder Lage eine Nummerierung eingeführt, die es dem Buchbinder im nächsten Arbeitsschritt ermöglichte, ohne größere Probleme die richtige Reihenfolge der Lagen zu erkennen und diese im entstehenden Codex zu berücksichtigen.

Eine weitere Möglichkeit, um die Reihenfolge der Lagen zu veranschaulichen, bieten sogenannte Reklamanten oder Kustoden, die am Ende der letzten Seite einer Lage die Anfangswörter der nächsten Lage vermerken.

Die Analyse der Zusammensetzung eines Codex, die Identifizierung verschiedener Laken und deren Verhältnis zueinander ist in kodikologischer Perspektive in mehrerlei Hinsicht von großer Relevanz. Das Auflösen und die Neusortierung einzelner beschriebener Lagen ist zwar nicht geläufig, für den Textbestand eines ganzen Codex liegt der Fall jedoch anders. So ist es nicht unüblich, dass ein ganzer Codex in seiner Bindung aufgelöst wird und wieder in die Bestandteile seiner einzelnen Lagen aufgeteilt wird. Dadurch ergibt sich beispielsweise die Möglichkeit, die Reihenfolge der Lagen zu ändern, neue Lagen mit anderen – möglicherweise verwandten – Texten einzufügen oder die einzelnen Lagen in einen anderen bestehenden Codex neu einzubinden. Solche Bestandteile eines Codex, die auf verschiedene Entstehungskontexte und vielleicht auf eine bereits existente Vorgeschichte verweisen und die auch inhaltlich voneinander abweichen können, werden Faszikel genannt.