II. Kodikologie: Aufbau und Materialität einer Handschrift

Wasserzeichen

Von der individuellen Papierproduktion, die von Papiermühle zu Papiermühle variieren kann, hängen nicht nur die genauen Maße eines Bogens ab, sondern auch das in den entstehenden Papierbogen eingearbeitete Wasserzeichen. So sind in den Schöpfsieb kleine aus Draht gesponnene Figuren integriert, die im Prozess der Papierproduktion einen Abdruck im Papier hinterlassen, der auch am fertigen Papierbogen – gegen das Licht gehalten – sichtbar bleibt. Aus kodikologischer Perspektive sind solche Wasserzeichen dahingehend von Bedeutung, dass sie einerseits die Zusammensetzung eines Codex etwa aus verschiedenen Papierarten anzeigen können. So kann die Verwendung einheitlicher Papierbögen im gesamten Codex etwa auf eine vorausschauende, wohlbedachte Planung desselben hinweisen. Ein solcher Codex weist möglicherweise eine größere Homogenität auf als ein Codex, dessen Papier aus verschiedenen Papiermühlen zu unterschiedlichen Zeiten stammt. Andererseits – das klingt hier bereits an – ermöglicht die Identifizierung eines Wasserzeichens in vielen Fällen eine grobe Datierung und möglicherweise geographische Eingrenzung der Papierproduktion. So versteht sich die in das Schöpfsieb eingearbeitete Drahtfigur, die das Wasserzeichen im Papier erzeugt, als „Herstellermarke“[8] und „Herkunfts- bzw. Qualitätsmerkmal[]“[9] der jeweiligen Papiermühle. Zu beachten ist jedoch einerseits, dass eine Papiermühle im langfristigen Fortlauf seiner Produktion mehr als ein Wasserzeichen verwendet. Anzunehmen ist, dass das Wasserzeichen eines Schöpfsiebes, das in der Produktion durch den Gautsch-, aber auch Reinigungsvorgang stark beansprucht wurde, höchstens zwei Jahre Verwendung fand, ehe es durch ein neues Sieb samt neuer Drahtfigur ersetzt wurde.[10] Andererseits kann eine Drahtfigur durch diese Beanspruchung auch innerhalb des zweijährigen Zeitraums seiner Verwendung seine Form – in einem gewissen Rahmen – verändern; auch der Bruch eines Drahtes mit anschließender Reparatur desselben ist denkbar. Daraus resultiert, dass eine Drahtfigur im zeitlichen Verlauf seiner Verwendung Wasserzeichen hervorbringt, die in einem gewissen Maß voneinander abweichen. Das kann zum einen eine genauere Datierung innerhalb der Verwendungschronologie einer Drahtfigur ermöglichen, zum anderen erschwert die Varianz der Wasserzeichen aber freilich auch die eindeutige Identifikation eines Zeichens.

In methodischer Hinsicht ist für die relativ präzise Datierung des Papieres, die sein Wasserzeichen ermöglichen kann, zunächst die Erfassung desselben vonnöten. Dies kann durch das händische Abzeichnen bzw. Abpausen des Zeichens auf einem transparenten Papier, das auf das Originalblatt aufgelegt wird, geschehen. Eine geringere Beschädigungsgefahr des Originalblatts und eine überdies präzisere Abnahme des Zeichens gewährleistet allerdings das Scannen des Blattes im Durchlicht.[11] Im Anschluss an die Erfassung kann das Wasserzeichen mit anderen Zeichen verglichen werden, deren Verwendung auf anderem Weg eindeutig datierbar ist. Bei einer unzweifelhaften Identifikation kann so die eindeutige Datierung des übereinstimmenden Zeichens übernommen werden. Auf diesem Weg kann die Datierung eines Wasserzeichens als terminus post quem für die Entstehung eines Codex angesehen werden.

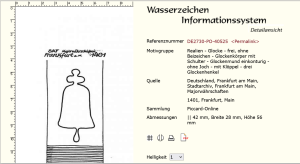

Das zentrale Hilfsmittel zum Abgleich und zur Identifikation verschiedener Wasserzeichen liefert das Wasserzeichen-Informationssystem, das in Anknüpfung an die Sammlertätigkeit Gerhard Piccards über 100.000 Wasserzeichen in digitalisierter Form zum Abgleich verfügbar macht.