I. Hinführung

Aus vielen Handschriften in eine Edition

Ausgangslage: Handschriftliche Überlieferung

Zentrale Überlieferungsträger mittelalterlicher Texte sind im europäischen Raum bis ins 14. Jahrhundert auf Grundlage von Tierhäuten produzierte Pergamenthandschriften, wobei der Beschreibstoff des Pergaments im Laufe desselben Jahrhunderts zunehmend vom sich in Europa neu etablierenden Papier abgelöst wird. Charakteristisch vor allem für die volkssprachliche Literatur des Mittelalters ist indes, dass die uns erhaltenen handschriftlichen Zeugnisse eines Textes nur selten auch vom mutmaßlichen Autor bzw. von der mutmaßlichen Autorin des Textes abgefasst wurden. Ein handschriftlicher Text, in dem dieser Ausnahmefall zutrifft und somit AutorIn und SchreiberIn übereinstimmen, wird als Autograph bezeichnet.

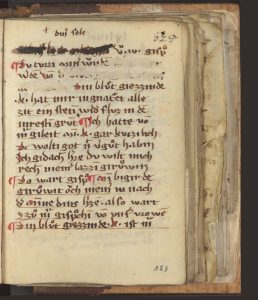

Bsp. für ein Autograph: Elsbeths von Oye Offenbarungen in der Zürcher Handschrift Zentralbibliothek, Ms. Rh. 159, p. 123 (Digitalisat: https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/zoom/1380219 [09.10.2025]). Gut zu sehen sind Schwärzungen, Rasuren und Ergänzungen.

Den Regelfall bildet aber vielmehr eine Situation, in der ein solches Autograph – falls es überhaupt existierte – im Laufe der Überlieferung verloren gegangen ist, was dazu führt, dass ein Text ‚nur‘ in einer oder mehreren Abschriften erhalten ist, die – möglicherweise über mehrere Überlieferungsschritte – auf ein ursprünglich existentes Autograph zurückgehen. Diese uns erhaltenen Abschriften sind wiederum dadurch ausgezeichnet, dass sie in einem divergierenden Maß voneinander abweichen, wodurch verschiedene Varianten respektive Fassungen eines Textes entstehen.

Philologische Erschließung der Textzeugen

Vor diesem Hintergrund ergeben sich aus editionsphilologischer Perspektive verschiedene Problemlagen und Aufgaben: Zunächst müssen die verschiedenen Überlieferungsträger eines Textes gesammelt und erschlossen werden, wobei möglicherweise bis dahin unbekannte oder verschollene Textzeugen wiedergefunden werden können. Anschließend gilt es den Textbestand der verschiedenen Textfassungen im Zuge einer Kollation miteinander zu vergleichen: In welchen Punkten weichen überlieferte Fassungen eines Textes voneinander ab? An welchen Stellen finden sich Parallelen? Lassen sich hiervon ausgehend bestimmte Muster im Textbestand ausmachen, die das Zusammenstellen einzelner Überlieferungsträger zu übergreifenden Handschriftengruppen ermöglichen? Eine textkritische Perspektive verfolgt bei der Zusammenstellung solcher Handschriftengruppen ferner das Ziel diese in genealogische Abhängigkeitsverhältnisse zueinander zu stellen, um so frühere – und somit möglicherweise ‚autornähere‘ – Textfassungen von späteren Überlieferungsstufen zu unterscheiden.

Editionsphilologische Ansätze

Virulent sind bei der Wiedergabe eines mittelalterlichen Texts in einer modernen Edition die Fragen, welche Textfassung wiedergegeben wird und wie diese dargestellt wird.

Die ältere Editionsphilologie vor allem in der Nachfolge Karl Lachmanns war dabei zunächst daran interessiert, mittels textkritischer Untersuchungen die genealogischen Abhängigkeitsverhältnisse verschiedener Textfassungen so weit zu erschließen, dass am Ende ein möglichst autornaher ‚Urtext‘ rekonstruiert werden kann.

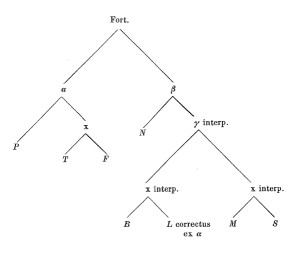

Ein Stemma codicum, hier am Beispiel von Venantius Fortunatus Opera poetica (Ed. Friedrich Leo 1881, S. XXIII). Dargestellt wird der ‚Stammbaum‘ der Textzeugen des Werkes, der bis zur hypothetischen Autorfassung – ganz oben als „Fort.“ abgekürzt – zurückverfolgt wird.

Ein Stemma codicum, hier am Beispiel von Venantius Fortunatus Opera poetica (Ed. Friedrich Leo 1881, S. XXIII). Dargestellt wird der ‚Stammbaum‘ der Textzeugen des Werkes, der bis zur hypothetischen Autorfassung – ganz oben als „Fort.“ abgekürzt – zurückverfolgt wird.

In der Folge einer umfangreichen Problematisierung einer solchen zum Teil zwangsläufig spekulativen Rekonstruktion eines hypothetischen ‚Originals‘ ab dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts verfolgt die neuere Editionsphilologie andere Ziele: Verbreitet ist ein editorisches Vorgehen, das vordergründig einer sogenannten Leithandschrift folgt, der aus unterschiedlichen Gründen (Alter, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit...) Priorität zugesprochen wird. Dabei soll jedoch nicht nur ein Überlieferungsträger abgedruckt werden, sondern in der Darstellung des Textes auch Lesarten, Abweichungen im Textbestand oder editorische Eingriffe transparent gemacht werden. Fraglich ist in diesem Zusammenhang jedoch immer wie umfangreich ein Lesartenapparat sein kann, welche Kriterien die Aufnahme in diesen begründen und wo etwaige Grenzen gesetzt werden.

Online-Editionen, die in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen haben, liefern insbesondere einer überlieferungsgeschichtlichen Perspektive, in der einzelne Textzeugen als Ergebnis einer eigenständigen kulturellen Praxis aufgefasst werden, neue Möglichkeiten. verschiedene Textfassungen anwenderorientiert in verschiedenen Darstellungsformen wiedergeben zu können. So können Online-Editionen auf individuelle Interessen der AnwenderInnen reagieren und beispielsweise verschiedene textkritische Stufen – vom Handschriftentext hin zu einem normalisierten Lesetext – verfügbar machen oder Transkriptionen individuell auswählbarer Textfassungen synoptisch abbilden.

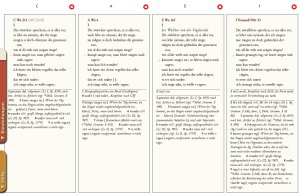

Mögliche synoptische Darstellung in einer Online-Edition. Die verschiedenen Textvarianten können nach individuellen Interessen angezeigt oder ausgeblendet werden. Hier am Bsp. von Walthers von der Vogelweide Lied Di zwivelere sprechent, es si alles tot herausgegeben in der Digitalen Edition der Lyrik des deutschen Mittelalters (Manuel Braun, Sonja Glauch, Florian Kragl). Link: https://www.ldm-digital.de/ (09.10.2025).